|

|

みんなの思い出

オープニング

富永光一はある意味、平和からかけ離れた人生を送っていた。

だが、ある意味では平和そのものの生活を享受していたとも言える。

彼は、天魔に家族を奪われた孤児だった。

「どうせ言わなければいけないことですから、最初に断っておきます。光一と私たちに血の繋がりはありません。あの子の家族はみんな殺されてしまいました」

養父母だという年配の夫婦は、心配し疲弊しきっていて、食事もろくに喉を通らないような有様で、か細い声で訴えてくる。

「あの子が孤児になったのが八歳、養子として私たちの子に迎えたのが十歳の時になります。ですから、あの子自身も私たちが実の親でないことは当然わかっています。その上で話し合って、家族として暮らしてきました」

「最初の内こそ緊張していましたけれど、ええ、私たちはいい家族になれたと、思っていました。いえ、今でもそう思っています」

言葉の端々から、血の繋がらない我が子への愛情が伝わってくるようだった。

彼は今、十九歳。

絵画を学ぶ美大生だという。

「どんな綺麗事を並べても、光一が失った、本当の家族には及ばないのは最初からわかっていました。それでも、私たちは光一を本当の子と思って共に生きてきました。九年間。決して短くない時間です」

今にも倒れてしまいそうな妻の肩を抱き、養父はぽつぽつと事情を語る。

「光一には絵の才能がありました。高校生の時、全国コンクールで入賞した程です。私たちのことも、何度も書いてくれました。親子としてはうまくやっていたと思います。……あんなことさえなければ、光一がこんな無茶をしでかすことはなかったはずです」

それはつい先日、大学への通学に使っている公共のバスで起きたほんの些細な出来事だった。

赤信号なのに飛び出してきた幼稚園児に気付いた運転手が急ブレーキをかけた。車内では転ぶ者、たたらを踏む者、驚いて手すりに掴まる者、反応はそれぞれだった。子供を轢くことなく済んだので事故としても扱われなかった。

光一はその時、手すりにしていたポールに軽く頭を打ち付けたという。

「よほどか打ち所が悪かったのか、その日から急に視力が下がり始めたのです」

最初は目眩や疲れているだけだと思った。

だが、日に日に闇に沈んでいく世界に彼は絶望した。

二度と絵筆を握れないと、将来を見失ってしまったのだ。

医者もこんな症例は稀だと言った。

「光一にとって、絵は失った家族との絆だったんです。生きる目的でもありました」

そもコンクールで入賞した絵は、彼が記憶を頼りに描いた家族の肖像だったのだ。

それと対になるように、養父母の絵も描いた。

二枚の絵は鏡のようなものだった。

今と昔を映す鏡――。

「絵を描き始めたきっかけが、亡きお母さまに褒めてもらったことだと話していました」

心の支えにしていたことができなくなる。

彼がどれだけ絶望に苛まれたかは想像に難くない。

「私たちは光一が視力を失っても、それこそ一生支える覚悟をしました。だってあの子は私たちの子供ですもの」

それでも、彼が受けた精神的ショックは大きかった。

ふらりと出かけた時もすぐには慌てなかった。

まだ完全に見えなくなったわけではないので、一人で出かけることも可能だったし、家に縛りつけるつもりがなかったからだ。

しかし、彼が戻ってくることはなかった。姿を消して一週間が経つ。

事情を話して警察に捜索願も出した。

彼の精神状態を考えると自殺の道を選んでもおかしくないように思えたから、知る限り行きそうな場所を尋ね歩いた。

見つからない。

だが、探していない場所がある。

そこは今は天使による支配地域とされていて危険極まりないが、光一の生まれ育った土地だ。

そこに向かった可能性は高い。というよりも、他に考えられない。

「私たちはあの子の無事を信じています。ですが、最悪の可能性も、考えています」

生きているかいないか、それすらわからない。

「どんな結果も受け入れる覚悟はできています。どうか、あの子を探し出して下さい」

悲痛な言葉だった。

だが、ある意味では平和そのものの生活を享受していたとも言える。

彼は、天魔に家族を奪われた孤児だった。

「どうせ言わなければいけないことですから、最初に断っておきます。光一と私たちに血の繋がりはありません。あの子の家族はみんな殺されてしまいました」

養父母だという年配の夫婦は、心配し疲弊しきっていて、食事もろくに喉を通らないような有様で、か細い声で訴えてくる。

「あの子が孤児になったのが八歳、養子として私たちの子に迎えたのが十歳の時になります。ですから、あの子自身も私たちが実の親でないことは当然わかっています。その上で話し合って、家族として暮らしてきました」

「最初の内こそ緊張していましたけれど、ええ、私たちはいい家族になれたと、思っていました。いえ、今でもそう思っています」

言葉の端々から、血の繋がらない我が子への愛情が伝わってくるようだった。

彼は今、十九歳。

絵画を学ぶ美大生だという。

「どんな綺麗事を並べても、光一が失った、本当の家族には及ばないのは最初からわかっていました。それでも、私たちは光一を本当の子と思って共に生きてきました。九年間。決して短くない時間です」

今にも倒れてしまいそうな妻の肩を抱き、養父はぽつぽつと事情を語る。

「光一には絵の才能がありました。高校生の時、全国コンクールで入賞した程です。私たちのことも、何度も書いてくれました。親子としてはうまくやっていたと思います。……あんなことさえなければ、光一がこんな無茶をしでかすことはなかったはずです」

それはつい先日、大学への通学に使っている公共のバスで起きたほんの些細な出来事だった。

赤信号なのに飛び出してきた幼稚園児に気付いた運転手が急ブレーキをかけた。車内では転ぶ者、たたらを踏む者、驚いて手すりに掴まる者、反応はそれぞれだった。子供を轢くことなく済んだので事故としても扱われなかった。

光一はその時、手すりにしていたポールに軽く頭を打ち付けたという。

「よほどか打ち所が悪かったのか、その日から急に視力が下がり始めたのです」

最初は目眩や疲れているだけだと思った。

だが、日に日に闇に沈んでいく世界に彼は絶望した。

二度と絵筆を握れないと、将来を見失ってしまったのだ。

医者もこんな症例は稀だと言った。

「光一にとって、絵は失った家族との絆だったんです。生きる目的でもありました」

そもコンクールで入賞した絵は、彼が記憶を頼りに描いた家族の肖像だったのだ。

それと対になるように、養父母の絵も描いた。

二枚の絵は鏡のようなものだった。

今と昔を映す鏡――。

「絵を描き始めたきっかけが、亡きお母さまに褒めてもらったことだと話していました」

心の支えにしていたことができなくなる。

彼がどれだけ絶望に苛まれたかは想像に難くない。

「私たちは光一が視力を失っても、それこそ一生支える覚悟をしました。だってあの子は私たちの子供ですもの」

それでも、彼が受けた精神的ショックは大きかった。

ふらりと出かけた時もすぐには慌てなかった。

まだ完全に見えなくなったわけではないので、一人で出かけることも可能だったし、家に縛りつけるつもりがなかったからだ。

しかし、彼が戻ってくることはなかった。姿を消して一週間が経つ。

事情を話して警察に捜索願も出した。

彼の精神状態を考えると自殺の道を選んでもおかしくないように思えたから、知る限り行きそうな場所を尋ね歩いた。

見つからない。

だが、探していない場所がある。

そこは今は天使による支配地域とされていて危険極まりないが、光一の生まれ育った土地だ。

そこに向かった可能性は高い。というよりも、他に考えられない。

「私たちはあの子の無事を信じています。ですが、最悪の可能性も、考えています」

生きているかいないか、それすらわからない。

「どんな結果も受け入れる覚悟はできています。どうか、あの子を探し出して下さい」

悲痛な言葉だった。

リプレイ本文

富永光一が姿を消して一週間。

彼が消耗している、或いは怪我をして動けない可能性を考え食糧などを準備する。

鞄にそれらを詰め込んで、牧野 穂鳥(ja2029)はぽつりと呟く。

「自ら天使の支配領域に向かうだなんて、自暴自棄な考えを持たれていなければいいのですが…」

普通に考えてそれは自殺行為だ。

「見えて当たり前だったものが見えなくなる。少しずつ闇に閉じていく世界に彼はどんな思いでいたのでしょうね…」

思案するようにファティナ・V・アイゼンブルク(ja0454)も想いを口にするが、その声は暗い。だが、並木坂・マオ(ja0317)は明るく言う。

「勝手な想像だけど、目が見える内に自分の原点――お母さんに褒めてもらった絵を探しに行ったんじゃないかな? 絵を描くキッカケになったって話だし」

天音 みらい(ja6376)も頷く。

「思い出は、一生もんだと思います」

そう、自分たちは彼が生きていることを前提にして動くのだ。

エヴェリーン・フォングラネルト(ja1165)は両の拳をぐっとにぎりしめて気合いを入れる。

「まずは見っけてお話しないとですね!」

「うん! お義父さんとお義母さんに手紙も書いてもらったしね!」

その手紙をマオは大切に大切に胸に抱いた。

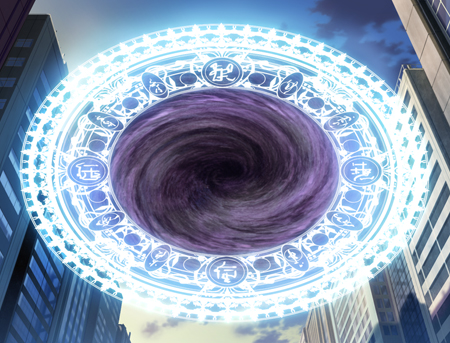

●天使支配領域――外周

光一が住んでいたという街は『門』から多少離れてはいるが、かつてはかなりの人が住んでいた。

(それにしても、天使の人達の縄張りかぁ。なんかキラキラしてるイメージがあるんだけど)

ディメンションサークルをくぐるまではそんなことを考えていたマオだが、一歩街中へ足を踏み入れた瞬間、己の楽天さを嘆いた。

街はゴーストタウンと化していた。

道路のコンクリートを無視して生える雑草、割れた硝子、瓦礫で塞がれた道、不自然に抉れた建物、血痕とおぼしき斑点…破壊の痕跡は生々しく、圧倒されて息を呑み込む。

生きているものの気配がしない。

それが全員の素直な感想だった。

「…急ごう」

青空・アルベール(ja0732)は自分に言い聞かせるように呟いた。

八人は二手に分かれて走り出した。天使たちに気付かれぬよう、自らの気配を押し殺して。

玲獅(ja0388)、ファティナ、九十九(ja1149)、穂鳥はまず光一が両親とよく出かけたという公園へと向かった。

緑のフェンスに囲まれた公園には雑草が背高く伸び、見通しが悪い。ただ、外側のフェンスの長さからさして広い公園でないので玲獅が生命探知を試みる。しかし彼女が結果を口にする前に唐突に何かが道に飛び出してきた。

「!」

ファティナが飛び出しそうになるのを九十九が腕で制する。

公園から出て来たのは大型犬のようなサーバントだった。

「…倒しましょう」

ファティナの提案に他の三人は否と答える。

「ここに光一さんはいません。少なくとも生き物の気配がありません」

玲獅が言い切ると、穂鳥の言葉に九十九も頷く。

「タイムロスを考えると、今は、戦闘は避けるべきだと思います」

「だねぃ。幸い気付かれてないし、次に向かうべきさぁね」

画材を詰めたアジャスターケースの柄を握り締めた九十九の胸中は、表面の穏やかさとはかけ離れたものだった。境遇も状況も全く違うけれど、血の繋がらない親に想われ育てられた立場は光一と同じなのだ。

(あの父親の顔が師父と重なる…全く似てないのにねぇ。かつて師父にもあんな顔をさせてたのかと思うと、光一に…自分にも苛つくのさね…)

依頼夫婦の父親の表情が、かつて暗殺者に堕ちた自分の心配をする彼の人を思い出させた。自己嫌悪に、かろうじて光一を助けなければという使命感にも似た感情が勝る。彼を助けなければ、彼の父親を――自らの育ての親を悲しませ、傷つけることになる。

そんなことは許せない。断じて許せない。

「孤児院へ」

九十九は感情を押し殺した声で短く、言った。

マオ、青空、エヴェリーン、みらいは光一が以前住んでいたという家の前に来ていた。

サーバントがいるかもしれないので慎重に扉を開き中の様子を伺う。

「…大丈夫。敵はいないみたいだ」

だが同時に光一がいるような気配もない…そう告げた青空は玄関の扉を開き、目を見開く。家の中は何年も放置されたせいで埃が積もっている。その埃に、何度も行き来しただろう足跡が残っていた。サイズからしておそらくは光一のもの。

四人は顔を見合わせると躊躇いなく家の中に踏み込んだ。

「光一さん、いらっしゃいませんか〜?」

エヴェリーンが小声で呼びかけながらクロゼットや押入れの中も見て回る。

ついでに両親の写真がないかもチェックする。

(光一さん、記憶を頼りにご両親の絵を描いたって言われてました。きっと、写真一枚も持ってないんじゃないかな…)

四人で手分けすればさほど時間はかからない。

居間を見ていた青空がちょっと、と声を掛けたので集まってみると、確かに光一がここに来たという証拠が残されていた。

埃の積もった絨毯に不似合いな真新しい画材と木製のイーゼル。乗っているのは一抱えもある大きなキャンパスで、そこには一組の男女が描かれていた。そして一枚の写真が画鋲で貼られている。写真の男女は光一の両親に違いない。笑顔の夫婦の中央に子供がいるのは確実なのだが、そこだけ破られている。

四人は自然と写真とキャンパスとを見比べた。

お世辞にも似ているとは言いがたいが、これが光一の描いた両親の画なのだろう。

「あれを」

青空が指さしたのは居間に面した小さな庭だった。雑草が生え放題だが、ブロック塀には黒い染みがはっきりと見て取れた。

「光一は、ここに来て、あれを見たんだと思う」

風雨でさえも洗い流せなかったその血は、誰のものか。想像するのは容易だ。

失われつつある光で映すには、残酷すぎる遺物。

目を逸らそうとして庭の隅の違和感に気付く。妙に雑草が踏み荒らされ、抜かれている。つい最近盛られた土が何か嫌でも理解させられた。即ち、お墓。

「光一さんのご両親…?」

みらいは両手で口を覆った。エヴェリーンも声が出なかった。

真っ直ぐこの家を目指したから気付かなかっただけかもしれないが、埋葬されていない遺骨はおそらくそこら中にある。逃げるのに精一杯で埋葬する余裕など誰にもなかったのだ。

「危険、じゃあない?」

マオが呻くように問う。

本能的に今ここに光一がいないことが酷く危うく感じられたのだ。家の中に彼はいない。彼の遺体もない。生き甲斐のはずの画材道具も置き去りにされている。

「少なくとも彼はここに来た。それだけは間違いない」

客観的な事実だけを述べて、大股で玄関に向かった。三人も青空の後を追いかける。

今の光一は、何をしてもおかしくない。危機感がひたすら煽られた。

孤児院はがらんどうで、最近のものと思われる足跡がなければただの廃墟だった。

「ここもだめです。誰もいません」

玲獅は悄然と項垂れる。

(視力を失ってもご両親との絆を確かめられる何かを探しておられるのでしょうか…目の見えるうちにと?)

穂鳥とファティナは光一の失踪の理由を必死に考える。

だが、もうわからなくなってしまった。

昔の家で、両親の遺体を見て、埋葬して、大切な画も写真も画材も置き去りにして……彼が次に取る行動は? 『死』を選ぶ以外の行動は? 自分ならどうする?

もう、最悪の結末しか想像できない。

「…諦めたら終わりなのさぁ」

冷めた声で九十九が呟く。

「そうです。諦めたらいけません」

今にも泣きそうな表情で玲獅が頷く。

思い当たる場所はあと一カ所…光一が通っていたという小学校へ。

その小学校は、四つの心当たりの内、もっとも『門』寄りに位置していた。

来る前にマナーモードにしておいたエヴェリーンの携帯電話が震えた。慌てて携帯を見た彼女は顔を強張らせる。

「孤児院にもいなかったそうです…」

となれば目の前の小学校か。

校門まで回るのが酷く億劫で、一行はフェンスを乗り越えて雑草生い茂るグラウンドを横切ることにした。その時、小学校を凝視していた青空の目が動くものを捉えた。三階の端の教室の窓を人影がよぎったのだ。銃を使う者ならではの目の良さだった。

「いた!」

気がつけば走り出していた。

●忍び寄る闇と残された光

自業自得だ――と、富永光一は自嘲する。

実の両親をあんな形で放置したまま、第二の人生に希望を見出した。だから罰が当たったのだ。

もう自分の視界は明るいか暗いかのふたつにひとつしか映さない。自分の名の由来である太陽…『一番の光』でさえ、瞳を貫くことはできない。

みんなで避難した孤児院、両親と良く遊びに行った公園、昔住んでいた家。

思い入れのある場所はすべて回った。

これ以上あの人たちに迷惑をかけることなどできなかった。

それ以上に写真の中で無邪気に笑う自分が許せなかった。

自分は親の顔さえろくに覚えていなかった。

小学校へ来て、つい楽しい思い出のある図画工作室に寄ってしまった。見えなくても臭いでわかる。壁に手をついて、記憶を頼りに辿り着いた場所は古くさい黴と絵の具と強いニスの臭いと…懐かしさで溢れていた。

酷く疲れていて図画工作室で倒れるように眠ってしまった。

だが、ここへ来た目的を忘れたわけではない。

(大丈夫。同じ階にある)

この街にはもう電気が通っていないから電化製品は使えないが、音楽室に行けば電源のいらない楽器が山ほどあるはずだ。そう、天使たちが気付くくらい大きな音を立てられる楽器が。

光一。

光一さん。

とうとう幻聴まで聞こえてきた。

自分は精神まで病み始めたのか。

光一が苦い笑いを浮かべた時だった。

「逃げて!」

エヴェリーンは反射的に叫んでいたが彼には何のことかまったく理解できなかった。

それもそのはず、すぐ側に虎のような化け物が迫っていても、彼には見えていなかったのだから。

体に灼けるような痛みが走る。

青空は迷わずクロスファイアを抜いた。銀と黒の二丁拳銃でサーバントの足を撃つ。

「クリスタルダスト!」

みらいが叫ぶと氷の錐がサーバントの胴に突き刺さる。

サーバントがよろけた瞬間を狙ってマオとエヴェリーンが光一を庇いに間を詰める。

「光一さん! だいじょう、ぶ…」

ですか。

エヴェリーンは問うことができなかった。

なぜならサーバントが離れた時、光一の右腕も一緒に胴体から離れてしまったのを見てしまったから。

食いちぎられた右腕がぼとりと白い床に赤をまき散らす。

「神鳴り!」

青空の攻撃特化零距離射撃と、

「閃光魔術(シャイニング・ウィザード)!」

マオの飛び膝蹴りをまともに喰らい、そのサーバントは力尽きたようにかき消えた。

落ち着く暇もなく、エヴェリーンは光一の傷口に手を翳す。

「ライトヒール!」

淡い光が注がれ、出血が少しだけ減った――とは言え、放置できる怪我ではない。

持ってきた救急箱の出番だった。

「しっかりして下さい! 気をしっかり持って!」

包帯をきつく巻く。それでも出血が止まらない。

早急に専門医の治療が必要だった。

「…誰…?」

光一には何が何だかわからない。

「君は富永光一。そうだね?」

青空の問いかけにも驚きの方が大きいのか、答えない。

そこへ、全速力で走ってきた九十九たちが合流する。

光一の怪我に眉をひそめたものの、生きていて意識があることを知るなり彼らは口々に言った。

「どれだけ…不孝な事をしているのかわかってるのかっ? 全てをかけてあんたを想ってくれる親に…あんな顔をさせておいてふざけるなよ! …させるなよ…これ以上、あんな顔を…!」

九十九の激怒、

「貴方がいなくなって悲しんでる人達がいる。今も貴方が生きて帰ってきてくれる事を信じて待っています。ご存知ですか? 親御さん達、ずっと貴方を探していらっしゃったのですよ…!」

ファティナの憐情、

「血の繋がった親ですら子を厭うこともあるんです。帰りましょう、ただ生きているだけでもいい。あなたは望まれているのに」

穂鳥の羨望。

縁もゆかりもない人々から一度に複数の感情をぶつけられ、光一は戸惑ったように、しかしはっきりと拒絶を示した。

「…駄目だ。帰ればあの人たちの重荷になる。僕はもう、何も見えないんだ」

その言葉通り、彼の目は自分を助けに来た人々の方を向いていない。目を逸らしているのではなく、どこにいるかわからないのだ。

「その先が闇しかなくても、君は連れて帰る。絶対に」

やけにキッパリとした青空の声に、姿を映さない光一の目が動く。

「生が幸せで死が不幸だとは思わない。だけど君を失って悲しむ人がいる限り、君は生きるべきなのだよ。きっと」

悲しむ…その言葉に彼はかたく瞼を閉じる。

「できない」

育ててくれた恩があるから、養父母が好きだからこそ、大切だからこそ、彼らの負担になりたくない。

頑なにそう述べる光一に、マオはその養父母から預かった手紙を取り出して、読んだ。見えないなら聞かせればいいのだからと彼の言葉を無視して読み上げた。

目が見えなくてもいい。絵が描けなくたって、足手まといだっていい。自分たちがあなたを支える。それが親の役目で、あなたを引き取った時の覚悟だと。あなたは私たちの子供なのだと。

聞いている方が胸が痛くなるような愛情の羅列に、光一は何も言えなくなる。

それをどう受け取ったかはそれぞれだが、彼には迎えに来た人々を拒むような気力は残されていなかった。

「すまんね…自分を重ねたさね」

九十九の声が届いたかはわからないが、背に負ぶわれてすぐに光一は意識を失った。

朦朧とした意識を慣れ親しんだ人たちの声が鮮明にさせていく。

「みなさんにはなんとお礼を言っていいか」

「本当に、本当にありがとうございました」

涙ぐむ義父母の声。

「…義父さん…義母さん…?」

夢かと思った。

だが、残された左手を温かい手が包む。

「気がついたか!」

見えなくても、抱きしめられたことがわかる。

その温もりがとても尊いものに思えて、光一は知らず泣いていた。

光一の無事を確認した後、彼らは早々に引き上げることにした。

去り際、エヴェリーンとみらいはこんな言葉を残していった。

「今度行かれる時は退魔庁か久遠ヶ原学園へ声をかけると良いですよ。頑張って護衛しますから。取り返したい思い出の品があるならリィ、取ってきます!」

「自分も、大事な幼馴染との思い出がありますから、今こうしてがんばれてる。だから思い出はとてもとても大事だと思っています。光一さんも、思い出を大切にしてくださいね」

さっさと病院の外へ出た九十九は己の三つ編みをつまんで、独りごちた。

「ん…たぁまには師父に手紙でも…書くかねぇ」

視力と右腕を失った彼でも、きっと、あの両親の元でなら希望という光を取り戻せるはず。

それこそ希望観測としか言いようのない気持ちを胸に、彼らは学園への帰路へついた。

彼が消耗している、或いは怪我をして動けない可能性を考え食糧などを準備する。

鞄にそれらを詰め込んで、牧野 穂鳥(ja2029)はぽつりと呟く。

「自ら天使の支配領域に向かうだなんて、自暴自棄な考えを持たれていなければいいのですが…」

普通に考えてそれは自殺行為だ。

「見えて当たり前だったものが見えなくなる。少しずつ闇に閉じていく世界に彼はどんな思いでいたのでしょうね…」

思案するようにファティナ・V・アイゼンブルク(ja0454)も想いを口にするが、その声は暗い。だが、並木坂・マオ(ja0317)は明るく言う。

「勝手な想像だけど、目が見える内に自分の原点――お母さんに褒めてもらった絵を探しに行ったんじゃないかな? 絵を描くキッカケになったって話だし」

天音 みらい(ja6376)も頷く。

「思い出は、一生もんだと思います」

そう、自分たちは彼が生きていることを前提にして動くのだ。

エヴェリーン・フォングラネルト(ja1165)は両の拳をぐっとにぎりしめて気合いを入れる。

「まずは見っけてお話しないとですね!」

「うん! お義父さんとお義母さんに手紙も書いてもらったしね!」

その手紙をマオは大切に大切に胸に抱いた。

●天使支配領域――外周

光一が住んでいたという街は『門』から多少離れてはいるが、かつてはかなりの人が住んでいた。

(それにしても、天使の人達の縄張りかぁ。なんかキラキラしてるイメージがあるんだけど)

ディメンションサークルをくぐるまではそんなことを考えていたマオだが、一歩街中へ足を踏み入れた瞬間、己の楽天さを嘆いた。

街はゴーストタウンと化していた。

道路のコンクリートを無視して生える雑草、割れた硝子、瓦礫で塞がれた道、不自然に抉れた建物、血痕とおぼしき斑点…破壊の痕跡は生々しく、圧倒されて息を呑み込む。

生きているものの気配がしない。

それが全員の素直な感想だった。

「…急ごう」

青空・アルベール(ja0732)は自分に言い聞かせるように呟いた。

八人は二手に分かれて走り出した。天使たちに気付かれぬよう、自らの気配を押し殺して。

玲獅(ja0388)、ファティナ、九十九(ja1149)、穂鳥はまず光一が両親とよく出かけたという公園へと向かった。

緑のフェンスに囲まれた公園には雑草が背高く伸び、見通しが悪い。ただ、外側のフェンスの長さからさして広い公園でないので玲獅が生命探知を試みる。しかし彼女が結果を口にする前に唐突に何かが道に飛び出してきた。

「!」

ファティナが飛び出しそうになるのを九十九が腕で制する。

公園から出て来たのは大型犬のようなサーバントだった。

「…倒しましょう」

ファティナの提案に他の三人は否と答える。

「ここに光一さんはいません。少なくとも生き物の気配がありません」

玲獅が言い切ると、穂鳥の言葉に九十九も頷く。

「タイムロスを考えると、今は、戦闘は避けるべきだと思います」

「だねぃ。幸い気付かれてないし、次に向かうべきさぁね」

画材を詰めたアジャスターケースの柄を握り締めた九十九の胸中は、表面の穏やかさとはかけ離れたものだった。境遇も状況も全く違うけれど、血の繋がらない親に想われ育てられた立場は光一と同じなのだ。

(あの父親の顔が師父と重なる…全く似てないのにねぇ。かつて師父にもあんな顔をさせてたのかと思うと、光一に…自分にも苛つくのさね…)

依頼夫婦の父親の表情が、かつて暗殺者に堕ちた自分の心配をする彼の人を思い出させた。自己嫌悪に、かろうじて光一を助けなければという使命感にも似た感情が勝る。彼を助けなければ、彼の父親を――自らの育ての親を悲しませ、傷つけることになる。

そんなことは許せない。断じて許せない。

「孤児院へ」

九十九は感情を押し殺した声で短く、言った。

マオ、青空、エヴェリーン、みらいは光一が以前住んでいたという家の前に来ていた。

サーバントがいるかもしれないので慎重に扉を開き中の様子を伺う。

「…大丈夫。敵はいないみたいだ」

だが同時に光一がいるような気配もない…そう告げた青空は玄関の扉を開き、目を見開く。家の中は何年も放置されたせいで埃が積もっている。その埃に、何度も行き来しただろう足跡が残っていた。サイズからしておそらくは光一のもの。

四人は顔を見合わせると躊躇いなく家の中に踏み込んだ。

「光一さん、いらっしゃいませんか〜?」

エヴェリーンが小声で呼びかけながらクロゼットや押入れの中も見て回る。

ついでに両親の写真がないかもチェックする。

(光一さん、記憶を頼りにご両親の絵を描いたって言われてました。きっと、写真一枚も持ってないんじゃないかな…)

四人で手分けすればさほど時間はかからない。

居間を見ていた青空がちょっと、と声を掛けたので集まってみると、確かに光一がここに来たという証拠が残されていた。

埃の積もった絨毯に不似合いな真新しい画材と木製のイーゼル。乗っているのは一抱えもある大きなキャンパスで、そこには一組の男女が描かれていた。そして一枚の写真が画鋲で貼られている。写真の男女は光一の両親に違いない。笑顔の夫婦の中央に子供がいるのは確実なのだが、そこだけ破られている。

四人は自然と写真とキャンパスとを見比べた。

お世辞にも似ているとは言いがたいが、これが光一の描いた両親の画なのだろう。

「あれを」

青空が指さしたのは居間に面した小さな庭だった。雑草が生え放題だが、ブロック塀には黒い染みがはっきりと見て取れた。

「光一は、ここに来て、あれを見たんだと思う」

風雨でさえも洗い流せなかったその血は、誰のものか。想像するのは容易だ。

失われつつある光で映すには、残酷すぎる遺物。

目を逸らそうとして庭の隅の違和感に気付く。妙に雑草が踏み荒らされ、抜かれている。つい最近盛られた土が何か嫌でも理解させられた。即ち、お墓。

「光一さんのご両親…?」

みらいは両手で口を覆った。エヴェリーンも声が出なかった。

真っ直ぐこの家を目指したから気付かなかっただけかもしれないが、埋葬されていない遺骨はおそらくそこら中にある。逃げるのに精一杯で埋葬する余裕など誰にもなかったのだ。

「危険、じゃあない?」

マオが呻くように問う。

本能的に今ここに光一がいないことが酷く危うく感じられたのだ。家の中に彼はいない。彼の遺体もない。生き甲斐のはずの画材道具も置き去りにされている。

「少なくとも彼はここに来た。それだけは間違いない」

客観的な事実だけを述べて、大股で玄関に向かった。三人も青空の後を追いかける。

今の光一は、何をしてもおかしくない。危機感がひたすら煽られた。

孤児院はがらんどうで、最近のものと思われる足跡がなければただの廃墟だった。

「ここもだめです。誰もいません」

玲獅は悄然と項垂れる。

(視力を失ってもご両親との絆を確かめられる何かを探しておられるのでしょうか…目の見えるうちにと?)

穂鳥とファティナは光一の失踪の理由を必死に考える。

だが、もうわからなくなってしまった。

昔の家で、両親の遺体を見て、埋葬して、大切な画も写真も画材も置き去りにして……彼が次に取る行動は? 『死』を選ぶ以外の行動は? 自分ならどうする?

もう、最悪の結末しか想像できない。

「…諦めたら終わりなのさぁ」

冷めた声で九十九が呟く。

「そうです。諦めたらいけません」

今にも泣きそうな表情で玲獅が頷く。

思い当たる場所はあと一カ所…光一が通っていたという小学校へ。

その小学校は、四つの心当たりの内、もっとも『門』寄りに位置していた。

来る前にマナーモードにしておいたエヴェリーンの携帯電話が震えた。慌てて携帯を見た彼女は顔を強張らせる。

「孤児院にもいなかったそうです…」

となれば目の前の小学校か。

校門まで回るのが酷く億劫で、一行はフェンスを乗り越えて雑草生い茂るグラウンドを横切ることにした。その時、小学校を凝視していた青空の目が動くものを捉えた。三階の端の教室の窓を人影がよぎったのだ。銃を使う者ならではの目の良さだった。

「いた!」

気がつけば走り出していた。

●忍び寄る闇と残された光

自業自得だ――と、富永光一は自嘲する。

実の両親をあんな形で放置したまま、第二の人生に希望を見出した。だから罰が当たったのだ。

もう自分の視界は明るいか暗いかのふたつにひとつしか映さない。自分の名の由来である太陽…『一番の光』でさえ、瞳を貫くことはできない。

みんなで避難した孤児院、両親と良く遊びに行った公園、昔住んでいた家。

思い入れのある場所はすべて回った。

これ以上あの人たちに迷惑をかけることなどできなかった。

それ以上に写真の中で無邪気に笑う自分が許せなかった。

自分は親の顔さえろくに覚えていなかった。

小学校へ来て、つい楽しい思い出のある図画工作室に寄ってしまった。見えなくても臭いでわかる。壁に手をついて、記憶を頼りに辿り着いた場所は古くさい黴と絵の具と強いニスの臭いと…懐かしさで溢れていた。

酷く疲れていて図画工作室で倒れるように眠ってしまった。

だが、ここへ来た目的を忘れたわけではない。

(大丈夫。同じ階にある)

この街にはもう電気が通っていないから電化製品は使えないが、音楽室に行けば電源のいらない楽器が山ほどあるはずだ。そう、天使たちが気付くくらい大きな音を立てられる楽器が。

光一。

光一さん。

とうとう幻聴まで聞こえてきた。

自分は精神まで病み始めたのか。

光一が苦い笑いを浮かべた時だった。

「逃げて!」

エヴェリーンは反射的に叫んでいたが彼には何のことかまったく理解できなかった。

それもそのはず、すぐ側に虎のような化け物が迫っていても、彼には見えていなかったのだから。

体に灼けるような痛みが走る。

青空は迷わずクロスファイアを抜いた。銀と黒の二丁拳銃でサーバントの足を撃つ。

「クリスタルダスト!」

みらいが叫ぶと氷の錐がサーバントの胴に突き刺さる。

サーバントがよろけた瞬間を狙ってマオとエヴェリーンが光一を庇いに間を詰める。

「光一さん! だいじょう、ぶ…」

ですか。

エヴェリーンは問うことができなかった。

なぜならサーバントが離れた時、光一の右腕も一緒に胴体から離れてしまったのを見てしまったから。

食いちぎられた右腕がぼとりと白い床に赤をまき散らす。

「神鳴り!」

青空の攻撃特化零距離射撃と、

「閃光魔術(シャイニング・ウィザード)!」

マオの飛び膝蹴りをまともに喰らい、そのサーバントは力尽きたようにかき消えた。

落ち着く暇もなく、エヴェリーンは光一の傷口に手を翳す。

「ライトヒール!」

淡い光が注がれ、出血が少しだけ減った――とは言え、放置できる怪我ではない。

持ってきた救急箱の出番だった。

「しっかりして下さい! 気をしっかり持って!」

包帯をきつく巻く。それでも出血が止まらない。

早急に専門医の治療が必要だった。

「…誰…?」

光一には何が何だかわからない。

「君は富永光一。そうだね?」

青空の問いかけにも驚きの方が大きいのか、答えない。

そこへ、全速力で走ってきた九十九たちが合流する。

光一の怪我に眉をひそめたものの、生きていて意識があることを知るなり彼らは口々に言った。

「どれだけ…不孝な事をしているのかわかってるのかっ? 全てをかけてあんたを想ってくれる親に…あんな顔をさせておいてふざけるなよ! …させるなよ…これ以上、あんな顔を…!」

九十九の激怒、

「貴方がいなくなって悲しんでる人達がいる。今も貴方が生きて帰ってきてくれる事を信じて待っています。ご存知ですか? 親御さん達、ずっと貴方を探していらっしゃったのですよ…!」

ファティナの憐情、

「血の繋がった親ですら子を厭うこともあるんです。帰りましょう、ただ生きているだけでもいい。あなたは望まれているのに」

穂鳥の羨望。

縁もゆかりもない人々から一度に複数の感情をぶつけられ、光一は戸惑ったように、しかしはっきりと拒絶を示した。

「…駄目だ。帰ればあの人たちの重荷になる。僕はもう、何も見えないんだ」

その言葉通り、彼の目は自分を助けに来た人々の方を向いていない。目を逸らしているのではなく、どこにいるかわからないのだ。

「その先が闇しかなくても、君は連れて帰る。絶対に」

やけにキッパリとした青空の声に、姿を映さない光一の目が動く。

「生が幸せで死が不幸だとは思わない。だけど君を失って悲しむ人がいる限り、君は生きるべきなのだよ。きっと」

悲しむ…その言葉に彼はかたく瞼を閉じる。

「できない」

育ててくれた恩があるから、養父母が好きだからこそ、大切だからこそ、彼らの負担になりたくない。

頑なにそう述べる光一に、マオはその養父母から預かった手紙を取り出して、読んだ。見えないなら聞かせればいいのだからと彼の言葉を無視して読み上げた。

目が見えなくてもいい。絵が描けなくたって、足手まといだっていい。自分たちがあなたを支える。それが親の役目で、あなたを引き取った時の覚悟だと。あなたは私たちの子供なのだと。

聞いている方が胸が痛くなるような愛情の羅列に、光一は何も言えなくなる。

それをどう受け取ったかはそれぞれだが、彼には迎えに来た人々を拒むような気力は残されていなかった。

「すまんね…自分を重ねたさね」

九十九の声が届いたかはわからないが、背に負ぶわれてすぐに光一は意識を失った。

朦朧とした意識を慣れ親しんだ人たちの声が鮮明にさせていく。

「みなさんにはなんとお礼を言っていいか」

「本当に、本当にありがとうございました」

涙ぐむ義父母の声。

「…義父さん…義母さん…?」

夢かと思った。

だが、残された左手を温かい手が包む。

「気がついたか!」

見えなくても、抱きしめられたことがわかる。

その温もりがとても尊いものに思えて、光一は知らず泣いていた。

光一の無事を確認した後、彼らは早々に引き上げることにした。

去り際、エヴェリーンとみらいはこんな言葉を残していった。

「今度行かれる時は退魔庁か久遠ヶ原学園へ声をかけると良いですよ。頑張って護衛しますから。取り返したい思い出の品があるならリィ、取ってきます!」

「自分も、大事な幼馴染との思い出がありますから、今こうしてがんばれてる。だから思い出はとてもとても大事だと思っています。光一さんも、思い出を大切にしてくださいね」

さっさと病院の外へ出た九十九は己の三つ編みをつまんで、独りごちた。

「ん…たぁまには師父に手紙でも…書くかねぇ」

視力と右腕を失った彼でも、きっと、あの両親の元でなら希望という光を取り戻せるはず。

それこそ希望観測としか言いようのない気持ちを胸に、彼らは学園への帰路へついた。

依頼結果

| 依頼成功度:普通 |

| MVP: 魔に諍う者・並木坂・マオ(ja0317) 万里を翔る音色・九十九(ja1149) For Memorabilia・エヴェリーン・フォングラネルト(ja1165) |

| 重体: − |

| 面白かった!:8人 |

| 魔に諍う者・ 並木坂・マオ(ja0317) 大学部1年286組 女 ナイトウォーカー |

サンドイッチ神・ 御堂・玲獅(ja0388) 卒業 女 アストラルヴァンガード |

||

| Silver fairy・ ファティナ・V・アイゼンブルク(ja0454) 卒業 女 ダアト |

dear HERO・ 青空・アルベール(ja0732) 大学部4年3組 男 インフィルトレイター |

||

| 万里を翔る音色・ 九十九(ja1149) 大学部2年129組 男 インフィルトレイター |

|

For Memorabilia・ エヴェリーン・フォングラネルト(ja1165) 大学部1年239組 女 アストラルヴァンガード |

|

|

喪色の沙羅双樹・ 牧野 穂鳥(ja2029) 大学部4年145組 女 ダアト |

|

託された約束・ 星乃 みらい(ja6376) 大学部6年262組 女 ダアト |